The Human as a Commodity

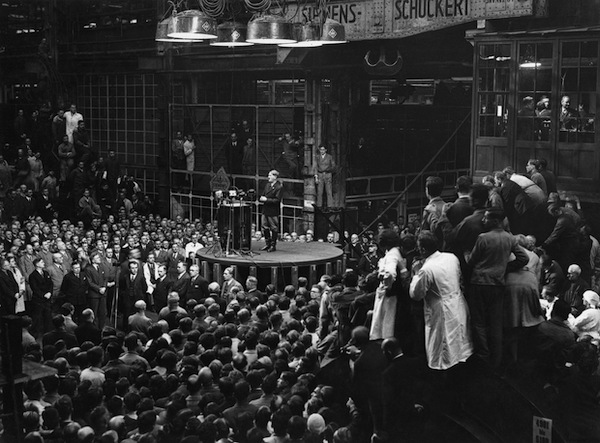

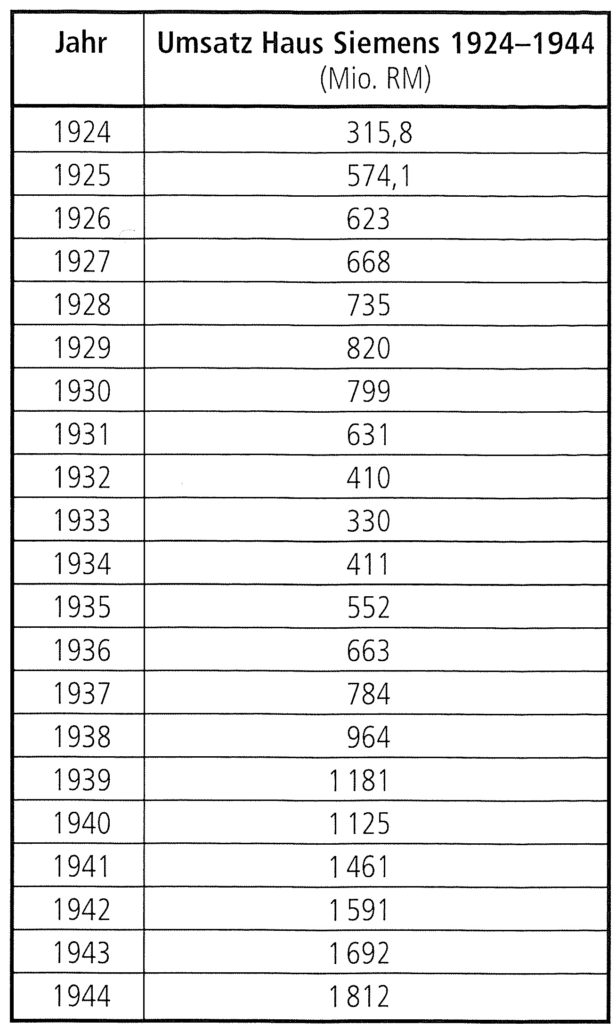

Founded in Berlin in 1847, Siemens quickly develops into a major international corporation. In the 1930s, the company is the industry leader in the German electrical industry and benefits from the economic upswing and rearmament. During the Second World War, Siemens deployed at least 80,000 and probably over 100,000 forced laborers in many places: German Jews, civilians deported from occupied Europe, prisoners of war, convicts and concentration camp inmates. They were forced to work in Berlin and other company locations as well as in almost 400 relocation and alternative factories under inhumane conditions for war production. This also enabled Siemens to expand into the occupied territories. In 1943, for example, a plant was built in Bobrek, a subcamp of Auschwitz.

Like all German companies, Siemens did not accept any responsibility for forced labor for decades after 1945. Siemens only made seven million marks available to surviving Jewish concentration camp prisoners in 1962, but rejected any legal or moral obligation. This attitude only changed with the broad debate on Nazi forced labor in the 1990s and the class action lawsuits in the USA: Siemens set up its own "Humanitarian Relief Fund for Former Forced Laborers" in 1998 and participated in the "Remembrance, Responsibility and Future" foundation in 2000. Since 2010, Siemens has organized annual remembrance projects for trainees in cooperation with the Ravensbrück Memorial.

The history of Nazi forced labor at Siemens has still not been comprehensively investigated. This applies in particular to the forced labor of civilian forced laborers, prisoners of war, but also Sinti:zze and Romn:ja.